L’hymne de la classe moyenne

Ça commence par un bourdonnement synthétique qui imite le grésillement des néons au-dessus d’un tas de plats préparés pour micro-ondes. Sec, nasillard, constant comme un monologue répété trop de fois devant un miroir, Jarvis Cocker s’infiltre avec cette voix-là. Il parle presque, rencontre le rythme à mi-chemin, et laisse la cadence raconter l’histoire d’une fille qui veut être pauvre sans en porter le poids. Les synthés battent avec une joie bon marché, celle qu’on croise dans les bus bondés et les chaînes de restaurants.

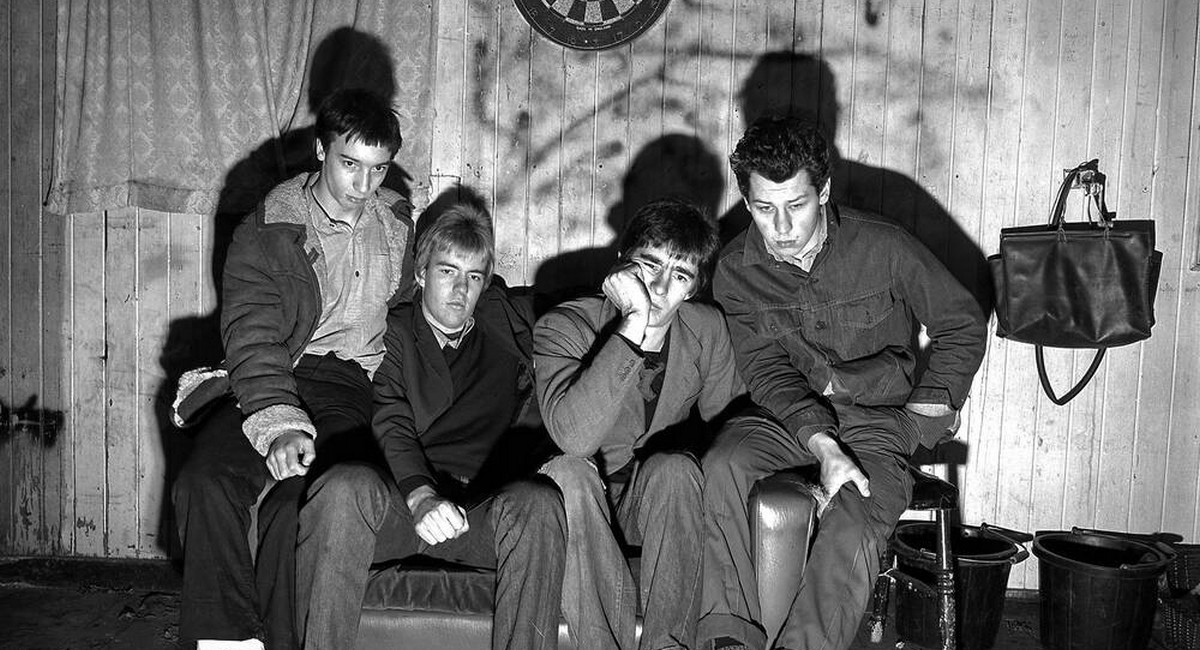

Pulp existait bien avant que quiconque ne s’en aperçoive. Après avoir vu assez de clubs et raté assez de trains, Jarvis connaissait le prix du mensonge. Après une discussion avec une étudiante grecque en art qui lui dit vouloir vivre comme les gens ordinaires, quelque part à Londres, Jarvis écrivit Common People. Une phrase a déclenché toute la machine : des strophes chargées d’un sarcasme écaillé, de souvenirs de plats surgelés et de pistes de danse pleines de gens qui n’ont pas les moyens de se payer un taxi pour rentrer.

La chanson avance comme un tapis roulant, implacable, robotique, saturée d’électricité statique. La basse de Steve Mackey joue bas et stable, les claviers de Candida Doyle tournoient comme une migraine, et la batterie pousse sans jamais ralentir. La structure ne propose aucun répit. À chaque boucle, elle insiste un peu plus. Comme quelqu’un qui pointe une blessure en riant sans ciller, la voix de Cocker se durcit, devient plus acide.

Ça avançait comme un train lancé à toute vitesse, et c’était ça, le secret mystérieux de la chanson.

(Mark Savage, BBC, 2025)

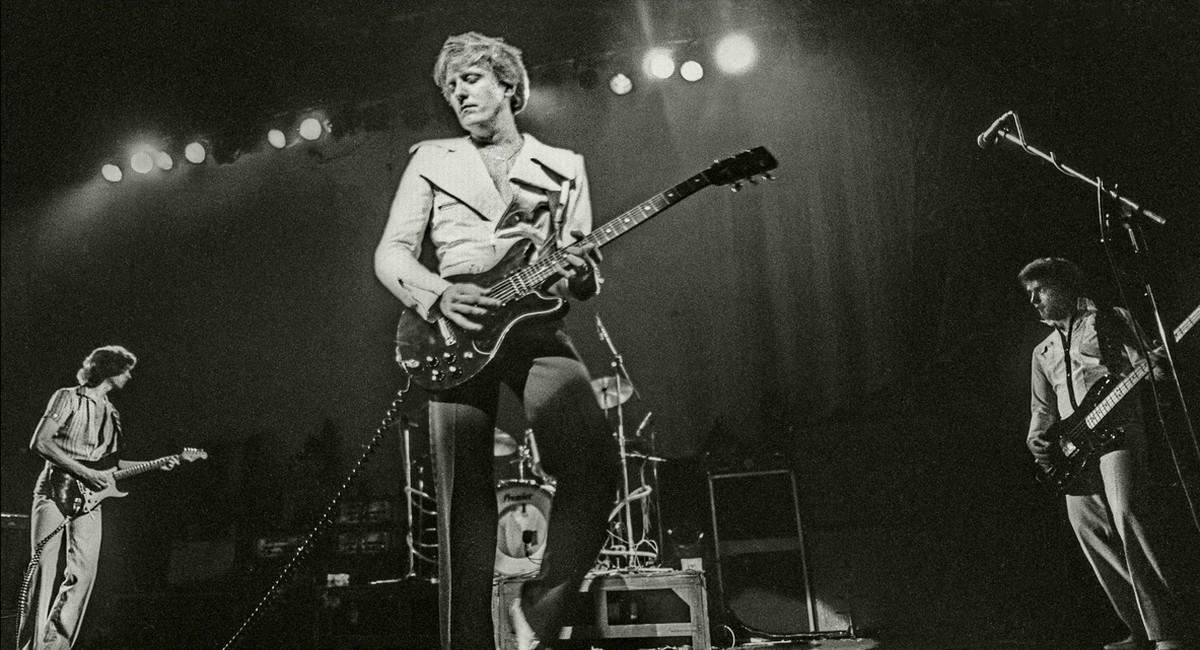

Common People est arrivé en 1995, en plein cœur de la Britpop, alors que le Royaume-Uni enfilait la nostalgie comme une veste neuve avec une coupe de cheveux fraîche. Pulp ne provoquait ni frime ni clameurs de stade. Ils réveillaient quelque chose de plus sombre. Avec ses secrets, Jarvis ressemblait à un prof remplaçant et bougeait comme s’il avait trop lu de théorie française et trop roulé de clopes. Aucun gimmick, juste de l’attitude et de la justesse. Sa performance dans Top of the Pops s’est gravée dans la conscience collective.

Le morceau tient toujours. On l’entend dans des marchés luxueux qui essaient d’imiter la rudesse. Entre la pauvreté mise en scène et l’usure réellement vécue, on le sent passer. La chanson ne demande rien pour elle-même. Elle désigne, elle répète, elle recommence. Jarvis n’avait pas besoin de crier. Il rapportait simplement ce qu’il voyait : des murs carrelés, de la bière bon marché, des postures empruntées. Et le beat continuait.